La coscienza interrotta del giurista

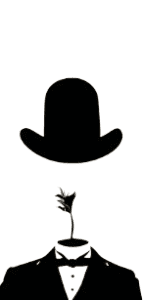

Roman J. Israel vive circondato da faldoni, appunti scritti a mano e ritagli di giornale. In un tempo che corre verso l’efficienza, lui resta indietro. Quando entra in tribunale, sembra uscito da un’epoca passata. Anacronistico. Non ha lo stile brillante dell’avvocato televisivo: ha memoria, rigore e una fede assoluta nella legge come progetto etico, non solo come meccanismo procedurale. Roman non crede nella teatralità, ma nella precisione, nella coerenza e in un’idea radicale di giustizia. Ma cosa accade quando questa fede si incrina? Cosa succede quando l’uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla giustizia scopre che la giustizia ha smesso di credere in lui o in se stessa? Quando la giustizia inizia a rincorrere solo l’efficienza?

Chi è Roman J. Israel?

Il film “End of Justice – Nessuno è innocente” (“Roman J. Israel, Esq.”) mette in scena un personaggio raro nel panorama cinematografico: un avvocato che non cerca il successo, ma la coerenza. Roman è un idealista che ha trascorso la vita nell’ombra, preparando difese, scrivendo ricorsi, progettando una riforma del sistema penale americano. È l’archetipo dell’intellettuale giuridico, colto, solitario, poco incline ai compromessi. Il diritto, per lui, è un linguaggio di responsabilità sociale, una forma di resistenza civile e una testimonianza viva del legame tra legge e moralità. Vive fuori dal tempo, ma è anche profondamente immerso in una memoria giuridica collettiva che non vuole dimenticare.

Etica e compromesso nella professione legale

Quando Roman si trova a dover agire fuori dal suo codice morale, il conflitto non è solo interiore: è esistenziale. Non si tratta semplicemente di una scelta sbagliata, ma di un cortocircuito profondo tra l’etica personale e la realtà istituzionale. Il sistema giuridico in cui credeva si rivela impermeabile all’etica, insensibile alla dignità e privo di una vera tensione verso il bene comune. Qui entra in gioco una riflessione cara a Gustavo Zagrebelsky: “La legalità è una condizione necessaria della giustizia, ma non è sufficiente.” Roman inciampa proprio su questo confine: la legalità lo tradisce quando smette di essere veicolo di giustizia, quando si svuota del suo contenuto morale. In quel momento, Roman non è solo un uomo disilluso, ma un giurista tragico: consapevole del tradimento e incapace di adattarsi.

Leggi anche: La funzione pedagogica del diritto: tra norma, coscienza e cittadinanza

Memoria giuridica e giustizia sociale

Roman è anche la memoria vivente di un diritto che voleva cambiare il mondo. Il suo lavoro si lega idealmente a quello dell’avvocatura militante degli anni ’60 e ’70, impegnata nelle battaglie per i diritti civili, contro la segregazione razziale, per un sistema penale più equo. Anthony Kronman, in “The Lost Lawyer”, descrive la figura dell’avvocato come una coscienza pubblica, capace di interpretare la legge non come un fine, ma come un mezzo di umanizzazione. Roman è l’ultima incarnazione di questo modello perduto, e il film ne celebra la dignità malinconica. Egli porta dentro di sé un’idea di giustizia pedagogica, in cui l’atto giuridico non è mai solo tecnico, ma educativo, trasformativo, orientato alla responsabilità collettiva. Il suo studio pieno di carte non è solo un luogo di lavoro, ma un archivio etico della giurisprudenza dimenticata.

Il fallimento della giustizia come sistema

Il film suggerisce che la giustizia, se privata del senso morale, diventa solo un dispositivo tecnico. Roman non fallisce per ingenuità, ma perché il sistema legale non contempla più la virtù come categoria operativa. La sua caduta è il sintomo di una giustizia che ha smarrito il proprio orizzonte narrativo, ridotta a prestazione, e la prestazione a sua volta svuotata di significato. Il diritto, quando si separa dall’etica, produce alienazione. Roman non è una figura anacronistica: è una figura di resistenza. Ma la sua resistenza, come accade spesso ai giusti, viene marginalizzata, resa irrilevante, fino a essere schiacciata dalla logica della redditività e della semplificazione. Ecco perché la sua crisi non è solo individuale, ma sistemica. In lui vediamo la fine di un certo tipo di giurista: quello che non si accontenta di applicare la norma, ma la interroga.

diritto e speranza

La storia di Roman J. Israel non è un atto d’accusa, ma una domanda aperta: può esistere ancora una giustizia che parta dalla coscienza individuale? Il diritto non è solo ciò che si applica, ma anche ciò che si racconta. In un tempo in cui il processo è spesso cronaca e la legge spettacolo, figure come Roman ci ricordano che essere giuristi significa, prima di tutto, essere custodi di un ideale. Anche se questo ideale, come nel suo caso, può costare tutto. Ma proprio in questa perdita, in questa apparente sconfitta, si nasconde un seme di speranza. La sua coerenza, la sua incapacità di piegarsi, il suo rifiuto del compromesso sterile, sono atti che, pur non vincendo, lasciano una traccia.

Roman ci lascia un’eredità silenziosa: l’idea che il giurista non debba essere solo tecnico del diritto, ma anche voce della coscienza collettiva. Una voce che oggi, forse, vale la pena di riascoltare. Perché nel momento in cui tutto sembra irrimediabilmente compromesso, proprio allora il diritto deve tornare ad ascoltare le sue voci più fragili, più umane, più sincere.

Il contrasto tra coscienza e algoritmo: giustizia predittiva e umanità giuridica

Nel mondo di Roman J. Israel, la giustizia è ancora una questione di persone, coscienze, argomentazioni. Oggi, però, la realtà giuridica si muove in una direzione opposta: si parla sempre più di giustizia predittiva, di modelli basati su big data capaci di anticipare decisioni giudiziarie, calcolare recidive, orientare sentenze. Ma cosa accade quando la valutazione morale viene rimpiazzata da un coefficiente numerico? Se Roman rappresenta la voce profonda della soggettività giuridica, l’intelligenza artificiale rischia di sancire la morte del dubbio, dell’empatia, della responsabilità individuale del giudice. Zagrebelsky ammoniva: “La giustizia ha bisogno di tempo, perché ha bisogno di pensiero.” E il pensiero, come la coscienza, non può essere delegato a una formula. Il diritto, per restare umano, non può diventare una previsione statistica: dev’essere ancora il luogo in cui la parola — e non il calcolo — costruisce senso. E proprio Roman, con la sua ostinazione antica, ci ricorda che il giurista non deve mai farsi sostituire dall’efficienza, ma resistere in nome della complessità. Quante sentenze sono state pronunciate in contrasto con la giurisprudenza dominante, con il pensiero comune, con la nuova ideologia dell’efficienza a tutti i costi?

Ti Suggeriamo: